「個人事業主として独立を考えているけれど、いつ、何を、どの順番で行えばいいのか?」

という具体的な手続きの流れが分からずに悩んでいませんか?開業届の提出時期や社会保険の切り替えタイミング、確定申告の準備など、時間軸に沿った行動計画がないと、独立準備は混乱してしまいます。本記事では、独立6ヶ月前から確定申告期までの具体的なロードマップを提示し、各手続きの所要時間や必要書類を詳細に解説します。会社員のまま進められる準備と退職後の手続きを明確に区別することで、計画的かつスムーズな独立を実現できるようサポートします。

本記事を読めば、独立への不安が具体的な行動計画に変わり、自信を持って個人事業主としての第一歩を踏み出せるでしょう。

目次

個人事業主になるための具体的な手続きと開業ステップ

個人事業主として独立を考えているけれど、「何から手をつければ良いのか分からない」と悩んでいませんか?ここでは、開業届の提出から各種申請手続きまで、必要なステップを時系列で解説します。開業までの手続きは複雑に思えますが、一つひとつ着実に進めれば誰でも完了できるものばかり。各手続きの目的や重要性を理解することで、スムーズな開業準備が可能になります。特に期限のある手続きも多いため、優先順位を把握して計画的に進めていきましょう。この章の情報を基に、あなたの個人事業主としての第一歩を確実に踏み出せるようサポートします。

開業届の書き方と提出方法を徹底解説

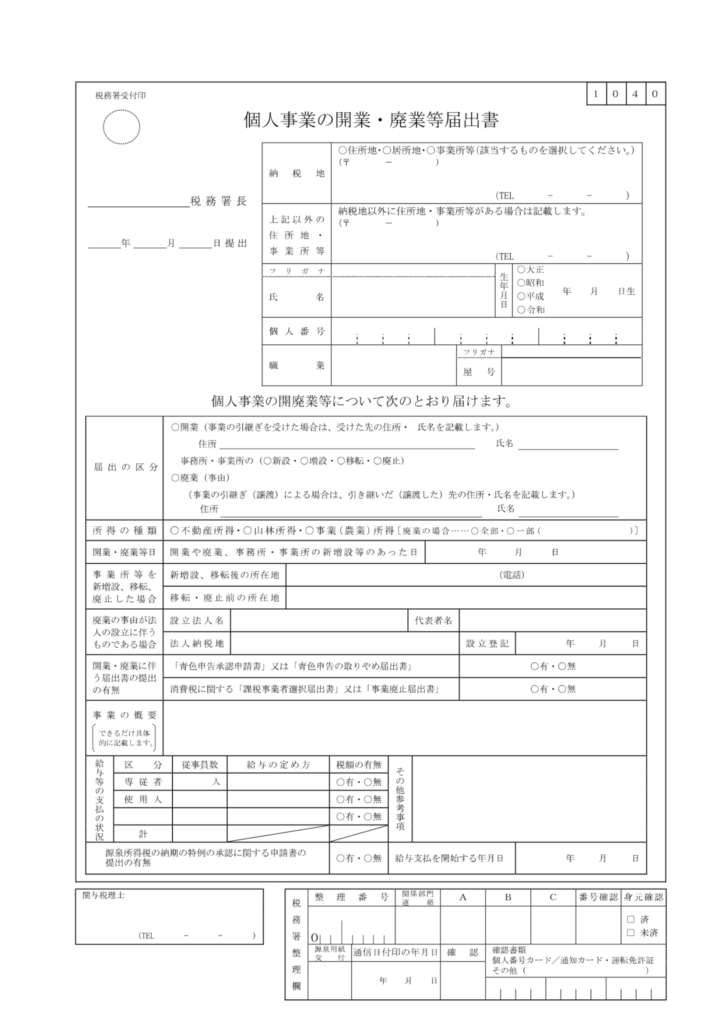

開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)は、個人事業主として事業を開始する際に必ず提出が必要な書類です。国税庁のウェブサイトから様式をダウンロードできますが、記入方法にはいくつか注意点があります。

まず、開業日は事業を実際に開始した日を記入します。屋号は任意ですが、後述する銀行口座開設で使用する場合は統一しておきましょう。職業欄には、具体的な業務内容を記載します。「コンサルタント」や「デザイナー」などが一般的です。

提出先は管轄の税務署ですが、持参・郵送・e-Tax(電子申請)の3つの方法から選べます。開業から1ヶ月以内の提出が原則ですが、遅れた場合も罰則はありません。ただし、青色申告の承認を受ける場合は、期限に注意が必要です。

出典:国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

青色申告承認申請書の提出で受けられる税制メリット

青色申告は個人事業主にとって大きな節税メリットがある制度です。開業から2ヶ月以内(1月1日〜15日開業の場合は、その年の3月15日まで)に「青色申告承認申請書」を提出することで、最大65万円の特別控除が受けられます。

| 申告方法 | 特別控除額 | 記帳方法 |

|---|---|---|

| 白色申告 | なし | 簡易帳簿で可 |

| 青色申告(簡易帳簿) | 10万円 | 簡易帳簿 |

| 青色申告(複式簿記) | 55万円 | 複式簿記 |

| 青色申告(e-Tax使用) | 65万円 | 複式簿記+電子申告 |

複式簿記は難しそうに思えますが、会計ソフトを使えば初心者でも対応可能です。節税効果は大きいので、できる限り青色申告を選択しましょう。また、家族への給与を経費計上できる「青色事業専従者給与」も活用できます。

健康保険と年金の切り替え手続き:国民健康保険・国民年金加入の流れ

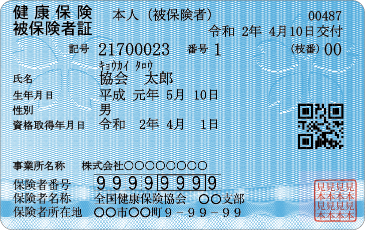

会社員から個人事業主になる場合、社会保険から国民健康保険と国民年金への切り替えが必要です。退職後14日以内に手続きを行うことが推奨されていますが、期限を過ぎても手続き自体は可能です。できるだけ早めに準備を進めましょう。

切り替え手続きは市区町村役場の国民健康保険課と年金課で行います。必要書類は、健康保険資格喪失証明書、年金手帳、印鑑、マイナンバーカード(または通知カード)などです。保険料は前年の所得に基づいて計算され、毎月の負担は会社員時代より増える傾向にあります。

配偶者や扶養家族がいる場合、全員分の手続きが必要です。特に配偶者が被扶養者だった場合は、新たに国民年金第1号被保険者となるため、保険料の納付義務が発生します。

事業用銀行口座の開設と選び方のポイント

個人事業主として成功するには、個人とビジネスの資金を明確に分けることが重要です。事業用銀行口座を開設することで、経理処理が簡単になり、確定申告時の負担も軽減できます。

口座開設時に必要なものは、開業届の控え、印鑑(屋号印・代表者印)、身分証明書などです。オンラインバンキングの便利さ、手数料の安さ、融資などのサービスを比較して銀行を選びましょう。特に振込回数が多い事業の場合、手数料無料の回数に注目することをおすすめします。

屋号付きの口座を作成すると、取引先からの信用度も上がります。ただし、個人名義の口座と比べて審査が厳しくなる場合もあるため、事業内容や計画をしっかりと説明できるよう準備しておくことが大切です。

小規模企業共済への加入メリットと手続き方法

小規模企業共済は、個人事業主のための退職金制度です。掛金は月額1,000円から70,000円まで自由に設定でき、全額が所得控除の対象となります。将来の廃業時には、退職所得として有利な税制で受け取ることができます。

加入手続きは、中小企業基盤整備機構(中小機構)のウェブサイトから申込書をダウンロードし、商工会議所や金融機関の窓口で申し込めます。必要書類は、開業届の控え、確定申告書(初回申込時は不要)、印鑑、本人確認書類などです。

年間最大84万円の所得控除が受けられるため、節税効果は非常に大きいです。また、掛金の範囲内で低利の貸付制度も利用できるため、事業資金の調達手段としても活用できます。継続的な事業運営を考えるなら、加入を強くおすすめします。

屋号(商号)の決め方と登録方法

屋号は個人事業の「顔」となる大切な要素です。事業内容を分かりやすく表現し、覚えやすい名称を選ぶことで、集客や信用構築に効果的です。英語やカタカナでも問題ありませんが、読みやすさも考慮しましょう。

屋号を決める際は、以下の点に注意が必要です。

屋号は開業届に記載することで登録が完了します。名刺や印鑑、ホームページなど、対外的なツールに統一して使用することで、ブランドイメージの確立につながります。法人化する際も、そのまま使用できるような屋号を選ぶと、顧客への認知もスムーズに移行できるでしょう。

個人事業主の基礎知識:定義・メリット・デメリット

「個人事業主になりたいけれど、法人との違いは?」「フリーランスと何が違うの?」といった疑問をお持ちではありませんか。ここでは、個人事業主の基本的な定義と特徴、メリット・デメリットを解説します。開業の容易さや自由な働き方など魅力的な側面もありますが、社会的信用の課題や収入の不安定さなど、現実的な視点も重要です。法人やフリーランスとの違いを理解し、自分にとって最適な事業形態を見極めることで、成功への第一歩を踏み出せます。これから独立を考える方が、客観的かつ現実的な判断ができるよう、具体的な情報をお届けします。

個人事業主の定義と法人との主な違い

個人事業主とは、法人を設立せずに個人で事業を営む者を指します。開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を税務署に提出することで正式に事業を開始できます。

| 項目 | 個人事業主 | 法人 |

|---|---|---|

| 責任範囲 | 無限責任(個人の全財産で負担) | 有限責任(出資額の範囲) |

| 課税方法 | 所得税(累進課税) | 法人税(比例税率) |

| 設立手続き | 簡易(費用0円、開業届のみ) | 複雑(定款作成、登記必要) |

| 決算期 | 1月1日〜12月31日 | 任意に設定可能 |

| 信用度 | 比較的低い | 高い |

特に注目すべきは、責任の範囲と税制面の違いです。個人事業主は事業の責任を個人で全て負いますが、法人は出資額の範囲内で責任を負います。税金面では、個人事業主の所得税は最大45%の超過累進課税が適用されますが、法人税は最大23.2%と一定であるため、所得が多い場合は法人の方が税負担が軽くなることがあります。

フリーランスと個人事業主の違い:税務上・法律上の観点から

フリーランスと個人事業主は混同されがちですが、実は明確な違いがあります。フリーランスは働き方を指す言葉で、個人事業主は税務上の区分を指します。

| 区分 | フリーランス | 個人事業主 |

|---|---|---|

| 開業届 | 提出の義務なし | 提出必須(開業後1ヶ月以内) |

| 所得区分 | 雑所得または事業所得 | 事業所得 |

| 青色申告 | 利用不可(開業届未提出の場合) | 利用可能 |

| 屋号 | 使用の制限あり | 自由に使用可能 |

| 確定申告 | 規模による(20万円以上は必須) | 必須 |

税務上有利なのは、開業届を提出した個人事業主です。青色申告による特別控除(最大65万円)が受けられ、赤字を3年間繰り越せるなど、節税メリットが大きくなります。取引先からの信用度も個人事業主の方が高い傾向にあります。

会社員から個人事業主へ:知っておくべきメリット

会社員から個人事業主になることで得られる主なメリットは次の通りです。

ただし、これらのメリットを享受するには、継続的な収入確保や経営能力が必要です。開業前に十分な準備をすることが成功への鍵となります。

個人事業主のデメリット:開業前に理解しておくべき注意点

個人事業主になる前に、以下のデメリットも理解しておく必要があります。

- 収入の不安定さ:会社員のような固定給がなく、売上がそのまま収入に直結します。開業当初は特に収入が不安定になりがちです。

- 社会保険料の全額負担:健康保険と年金保険料を全額自己負担する必要があり、会社員時代より負担が増えます。

- 社会的信用の獲得難易度:法人と比べて信用度が低いため、融資を受けにくかったり、大口取引の契約が難しい場合があります。

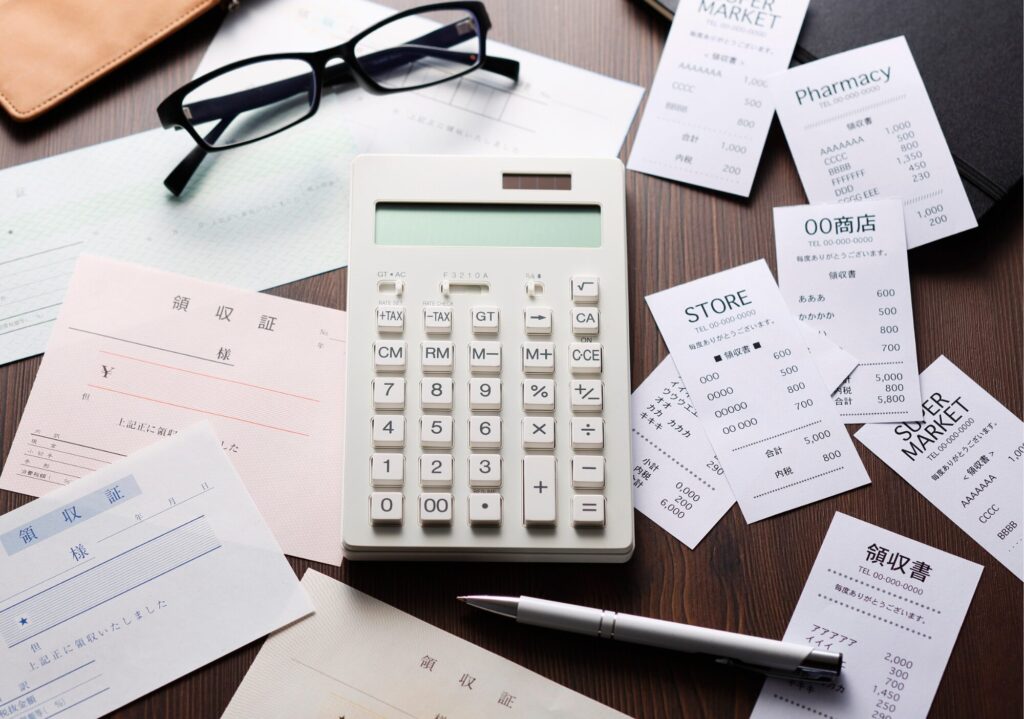

- 確定申告の手間:毎年の確定申告が必須で、帳簿の作成や領収書の管理など、事務作業が増加します。

これらの課題に対しては、安定した顧客基盤の構築、小規模企業共済への加入、会計ソフトの活用などの対策を講じることが重要です。デメリットを踏まえた上で、個人事業主としての独立を検討してみましょう。

従業員を雇用する場合に必要な追加手続き

個人事業主が従業員を雇用する際には、以下の手続きが必要になります。

これらの手続きは複雑なため、社会保険労務士に相談することも検討しましょう。特に、雇用を始める1ヶ月前から準備を始めることをお勧めします。

独立前に考えるべき:個人事業主が成功するための心構え

個人事業主として成功するためには、以下の心構えが重要です。

成功している個人事業主に共通するのは、自分の強みを活かし、専門性を磨き続ける姿勢です。独立前に自分の強みを再確認し、それを最大限に発揮できる事業計画を立てることが成功への近道となります。

副業で個人事業主になる方法:会社員との両立術

会社員として働きながら、副業で個人事業主を目指したいと考えているものの、「本業との両立は可能だろうか」「会社にバレてトラブルにならないか」といった不安を抱えていませんか。ここでは、会社員と個人事業主の二足のわらじを履くための実践的な方法を解説します。本業に支障をきたさない時間管理の工夫や、リスクを最小限に抑える対策、そして将来的な独立への布石まで、具体的なノウハウをお伝えします。副業から始めることで、収入源の分散やスキルの段階的な習得が可能になり、安全な独立への道が開けます。適切な準備と計画立てによって、安定した形で会社員と個人事業主の活動を両立させましょう。

副業としての個人事業主:年間所得20万円の壁と確定申告の必要性

副業から得られる所得が年間20万円を超えると、確定申告が必要になります。なお、所得が20万円以下の場合でも、住民税の申告が必要となる場合があります。重要なのは「所得」であり「収入」ではない点です。計算式は「収入−必要経費=所得」となります。

| 計算項目 | 内容 | 例 |

|---|---|---|

| 収入 | 副業で得た総額 | 年間30万円 |

| 必要経費 | 業務に直接関連する支出 | 通信費・交通費等12万円 |

| 所得 | 収入−必要経費 | 18万円(申告不要) |

必要経費には、事業に直接関連する支出(パソコン購入費、通信費、交通費など)が含まれます。領収書をしっかり保管し、正確な記帳を心がけましょう。確定申告の期間は原則として2月16日から3月15日です。e-Taxを利用すれば自宅からでも申告が可能で、青色申告特別控除(最大65万円)は複式簿記による記帳や期限内申告などの条件を満たす場合に受けられます。

会社の副業規定確認方法と就業規則のチェックポイント

副業を始める前に、必ず勤務先の就業規則を確認しましょう。確認すべき重要なポイントは以下の通りです。

一部の企業では、「本業に支障をきたさない」「競合他社での就業禁止」といった条件付きで副業を認めています。規則が不明確な場合は、人事部や上司に直接確認することをおすすめします。副業申請が必要な場合は、事業内容や想定される活動時間、本業への影響などを明確に説明した申請書を準備しましょう。透明性を保つことが、会社との信頼関係維持につながります。

副業バレを防ぐための実践的な対策とリスク管理

副業を認めていない会社で働く場合、以下の合法的な対策でリスクを管理できます。

| 対策 | 具体的な方法 | 注意点 |

|---|---|---|

| 確定申告時の工夫 | 住民税を「普通徴収」に切り替え | 会社での特別徴収から個人の普通徴収へ |

| 情報管理 | SNSでの個人情報開示を控える | 本名・写真・勤務先は非公開に |

| 名刺の使い分け | 本業と副業で別の名刺を使用 | 屋号を活用し、個人名を抑える |

| 契約書の工夫 | 個人名ではなく屋号で契約 | 取引先との守秘義務も徹底 |

ただし、脱税や虚偽申告は厳禁です。コンプライアンスを守った上で、プライバシー管理を徹底することが重要です。また、休日や有給休暇を活用して副業を行うことで、本業との区別を明確にすることができます。

会社員と個人事業主の両立を成功させる時間管理術

二足のわらじを履くには、効率的な時間管理が欠かせません。以下の方法を実践しましょう。

燃え尽き症候群を防ぐため、週に1日は完全休養日を設けることも大切です。家族やパートナーとの時間も確保し、持続可能な働き方を心がけましょう。無理のない計画を立て、定期的に見直すことが成功の鍵です。

副業から専業へのステップアップ:判断基準と移行戦略

副業から専業への移行を検討する際は、以下の判断基準を参考にしてください。

段階的な移行方法として、まず時短勤務やフレックスタイム制を活用することも検討しましょう。週4日勤務から始め、徐々に副業の割合を増やしていく方法もあります。独立にあたっては、税理士や社会保険労務士に相談し、各種手続きや資金計画を綿密に立てることが重要です。リスクの少ない副業から始めてみましょう。

個人事業主の税金と確定申告:初心者でも分かる基礎知識

個人事業主になると、会社員時代には勤務先が代わりに行っていた税金の計算や納付、申告を全て自分で管理する必要があります。「税金の仕組みが複雑で不安」「確定申告って難しそう」と感じている方も多いのではないでしょうか。ここでは、個人事業主が支払うべき税金の種類から、青色申告による節税メリット、正しい経費計上の方法、そして初めての確定申告まで、税務の基礎を分かりやすく解説します。適切な税務知識を身につけることで、無駄な税金を支払うことなく、事業に専念することができます。税理士に依頼する際のポイントや、自分で行う場合の注意点も合わせてご紹介し、計画的な税務管理をサポートします。

個人事業主が払うべき税金の種類と計算方法

個人事業主が支払う主な税金は、以下の4種類です。それぞれの特徴と計算方法を理解しておきましょう。

所得税の計算は「収入−必要経費=事業所得」、「事業所得−所得控除=課税所得」、「課税所得×税率=所得税額」という流れで行います。基本的な節税対策として、正確な記帳による経費計上と所得控除の活用が重要です。

青色申告と白色申告の違い:最大65万円の特別控除を受けるには

青色申告と白色申告の最大の違いは、節税効果の大きさです。それぞれの特徴を比較してみましょう。

| 項目 | 白色申告 | 青色申告 |

|---|---|---|

| 特別控除 | なし | 10万・55万・65万円 |

| 記帳方法 | 簡易な方法でOK | 複式簿記が必要 |

| 赤字の繰越 | できない | 3年間可能 |

| 家族への給与 | 制限あり | 青色事業専従者給与として経費計上可能 |

65万円の特別控除を受けるためには、「青色申告承認申請書の提出(開業から2ヶ月以内)」「複式簿記による記帳」「貸借対照表と損益計算書の作成」「期限内の確定申告」「現金主義による所得計算の特例を選択していないこと」「e-Taxによる申告、または電子帳簿保存法に基づく優良な電子帳簿による保存」の6つの要件をすべて満たす必要があります。

経費として認められる項目と認められない項目の具体例

経費計上で迷う方も多いため、具体例を挙げて解説します。

| 分類 | 経費として認められる項目 | 認められない項目 |

|---|---|---|

| 事務所関連 | 事務所家賃、水道光熱費、通信費 | 自宅の家賃(全額) |

| 交通費 | 営業活動の交通費、ガソリン代 | プライベートの移動費 |

| 接待交際費 | 取引先との飲食費 | 家族との食事代 |

| 備品・消耗品 | パソコン、文房具、名刺 | 個人的な趣味の道具 |

自宅を事業所として使用する場合は、家賃や光熱費を使用面積や使用時間に応じて按分します。車も同様に、走行距離や使用日数で事業用とプライベート用を区分して計上します。領収書は必ず保管し、使途をメモしておくことが大切です。

帳簿の付け方と保存:税務調査に備えるポイント

個人事業主に必要な主な帳簿は以下の5種類です。

これらの帳簿は原則7年間保存する義務があります。電子帳簿保存を利用する場合は、事前に税務署への届出が必要です。税務調査では「取引の事実を証明できるか」「経費が事業に関連しているか」がポイントになります。会計ソフトを活用すれば、日々の記帳から決算書作成まで効率的に行えます。定期的なデータバックアップも忘れずに行いましょう。

初めての確定申告:書類作成から提出までの流れ

初めての確定申告は、以下の手順で進めましょう。

- 事前準備(1月中):決算書の作成、必要書類の収集

- 確定申告書の作成(2月上旬):e-Taxの初期設定、申告書への入力

- 提出(2月16日〜3月15日):e-Taxでの送信または税務署への持参・郵送

- 納税(3月15日まで):振替納税、クレジットカード払い、コンビニ納付など

e-Taxを利用するには、マイナンバーカード方式またはID・パスワード方式のいずれかを選択できます。マイナンバーカードがなくても、事前に税務署でID・パスワードを取得すればe-Taxの利用が可能です。確定申告の前に税務署主催の無料相談会に参加するのもおすすめです。申告期限間際は混雑するため、余裕を持ったスケジュール管理が重要です。今すぐ税務知識を身につけ、安心して事業に専念しましょう。

個人事業主としての集客戦略:顧客獲得のための実践ノウハウ

個人事業主として独立したものの、「なかなか顧客が集まらない」「効果的な集客方法が分からない」と悩んでいませんか。限られた予算や時間の中で、いかに効率的に顧客を獲得するかは、個人事業主にとって最も重要な課題の一つです。ここでは、自分の強みを活かしたブランディング戦略から、コスト効率の高いウェブサイトやSNSの活用法、感動ムービーを使った差別化戦略、そしてリピート顧客獲得のためのCRM導入まで、個人事業主が実践できる集客テクニックを幅広く解説します。信頼構築から受注につながる具体的な方法を知ることで、安定した顧客基盤を築き、事業の成長を実現できます。

個人事業主が直面する集客課題と解決アプローチ

個人事業主の集客には、大企業や法人にはない独特の課題があります。主な課題と対策をまとめてみましょう。

特に重要なのは「誰に何を提供するか」を明確にすることです。すべての人を対象にするのではなく、特定の悩みや課題を抱えるターゲット層に絞ることで、効果的なメッセージを発信できます。事業の立ち上げ期こそ、質の高い顧客との信頼関係構築に注力しましょう。紹介や口コミにつながり、中長期的な集客基盤となります。

自分の強みを効果的に伝える:ブランディング戦略の基本

個人事業主のブランディングは、自分の価値を正しく顧客に伝えることから始まります。まず、以下の要素を明確にしましょう。

| 要素 | 具体的な検討ポイント | 例 |

|---|---|---|

| 強み | スキル、経験、実績 | 資格、受賞歴、顧客満足度 |

| 独自性 | 競合との差別化ポイント | 独自の手法、特殊な専門性 |

| 価値提案 | 顧客が得られるメリット | 問題解決、時間短縮、コスト削減 |

「なぜあなたに依頼すべきか」という価値提案の伝え方が重要です。自身のスキルや実績を具体的な顧客メリットに変換し、分かりやすい言葉で表現します。また、ブランドストーリーを作成し、名刺やホームページなどで一貫したメッセージを発信することで、専門家としての信頼性を高めることができます。

ウェブサイトとSNSを活用した集客テクニック

デジタルツールを効果的に活用することで、低コストかつ効率的な集客が可能になります。

| SNS | 適した業種・用途 | 集客のポイント |

|---|---|---|

| ITエンジニア、コンサルタント | 専門知識の発信、業界ニュースの共有 | |

| デザイナー、カメラマン、美容師 | ビジュアル重視の作品紹介 | |

| コーチング、地域ビジネス | コミュニティ形成、イベント告知 | |

| BtoB事業者、フリーランス | ビジネス関係の構築、専門性のアピール |

ウェブサイトはWordPressなどの無料ツールでも十分です。SEO対策として、ブログ記事を定期的に投稿し、ターゲットキーワードを盛り込むことで検索順位の上昇を狙います。顧客の声や実績を掲載することで、信頼性を高めましょう。

感動ムービーで差をつける:アニメーションを活用した顧客獲得方法

視覚的コンテンツは、文字や静止画よりも強い印象を与え、記憶に残りやすい特徴があります。感動ムービーの活用シーンと期待できる効果をご紹介します。

動画やアニメーションを活用したストーリーテリングは、視覚的な訴求力を高め、顧客の共感や関心を引きやすくなります。ウェブサイトやSNSに掲載することで、ユーザーの滞在時間が延び、問い合わせや受注につながる事例もあります。商談時のプレゼンテーションツールとしても有効活用されています。

リピート率向上のための顧客管理:個人事業主でもできるCRM導入

一般的に、新規顧客の獲得には既存顧客の維持よりも多くのコストがかかるとされています。個人事業主でも導入しやすいCRMツールを活用することで、顧客情報の一元管理や効率的なフォローアップが可能となり、リピート率の向上が期待できます。

顧客データの蓄積と分析により、効果的なフォローアップが可能になります。誕生日やアニバーサリーのお祝いメール、役立つ情報の定期配信、サービス利用後のフォローなど、顧客との接点を増やし関係性を深めていきます。今すぐできる集客策を検討し、実践してみましょう。

個人事業主を成功に導く実践的なビジネス戦略

個人事業主として長期的に成功するには、適切なビジネス戦略が欠かせません。「料金設定に悩む」「契約トラブルを防ぎたい」「効率的に業務を進めたい」といった課題をお持ちではありませんか。ここでは、利益を確保しながら競争力のある料金設定の方法、トラブル回避のための契約書作成のポイント、業務効率化に役立つツール、事業拡大と法人化のタイミング、そしてワークライフバランスの維持まで、個人事業主が持続的に成長するための実践的な戦略を解説します。適切な戦略を立てることで、安定した収益基盤を築き、事業の継続的な発展を実現できます。

料金設定の考え方:利益を確保しながら競争力を持つための原則

適切な料金設定は、個人事業主の成功に直結する重要な要素です。主な料金設定アプローチを整理してみましょう。

| アプローチ | 特徴 | 適したケース |

|---|---|---|

| コストベース | 必要経費に利益を上乗せ | 製造業やサービス業 |

| 市場価格ベース | 競合の価格を参考に設定 | 業界標準が明確な分野 |

| 価値ベース | 顧客が得る価値に基づく | コンサルや専門サービス |

安易な安売りは避け、自身のスキルや専門性の価値を適正に評価することが大切です。開業初期は実績や口コミを増やすために価格を抑える戦略も有効ですが、サービスの価値に合わせて段階的に適正価格へ見直すことが持続可能な事業運営につながります。価格改定の際は、3ヶ月以上前に予告し、既存顧客への配慮も忘れずに行いましょう。

契約書と見積書の作成:トラブルを防ぐための必須項目

取引関係を明確にする書類作成は、トラブル防止の基本です。見積書と契約書に必ず含めるべき項目をまとめました。

特に注意が必要なのは、作業範囲の明確化です。「〇〇は含まれません」といった除外事項も記載することで、後からの追加要望で生じる問題を防げます。テンプレートを活用しつつ、個別の取引内容に応じてカスタマイズすることをおすすめします。小規模な案件でも必ず書面化しておくことが、信頼関係構築につながります。

効率的な業務管理:個人事業主におすすめのツールとアプリ

業務効率化に役立つツールを、目的別に厳選してご紹介します。

| 目的 | おすすめツール | 特徴 |

|---|---|---|

| 会計・経理 | freee、マネーフォワード | 自動仕訳、確定申告対応 |

| 請求書作成 | Misoca、Square請求書 | 自動通知、クレジット決済連携 |

| タスク管理 | Trello、Asana | カンバン方式、チーム共有対応 |

| スケジュール | Googleカレンダー、TimeTree | 複数端末同期、予約連携 |

クラウドサービスを活用することで、場所を選ばず業務を行えるようになります。異なるツールを連携させれば、データ入力の手間を減らし、ミスも防げます。月額料金を払うツールは、費用対効果を定期的に見直しましょう。

事業拡大のタイミングと方法:個人事業主から法人化を検討する判断基準

法人化を検討すべきタイミングには、明確な判断基準があります。

法人化によって社会保険料の負担が増えたり、決算手続きが複雑になったりするデメリットも考慮が必要です。また、法人化以外にも、業務提携やフランチャイズ展開など、事業拡大の選択肢は複数あります。税理士に相談しながら、総合的に判断することをおすすめします。

ワークライフバランスの確保:個人事業主の燃え尽き症候群を防ぐ習慣

個人事業主は自由な働き方ができる反面、休みなく働いてしまう傾向があります。健全なワークライフバランスを保つコツをご紹介します。

長期的な視点で事業計画を立て、持続可能なペースで仕事を進めることが大切です。自分の健康と家族との時間を大切にすることで、事業も長続きします。今すぐ実践できる小さな習慣から始めてみましょう。

個人事業主が活用できる公的支援と補助金・助成金ガイド

個人事業主として事業を展開する上で、資金面の不安を抱えていませんか。実は、国や自治体から様々な支援制度が用意されており、これらを活用することで事業の成長を加速させることができます。ここでは、個人事業主が申請可能な補助金・助成金の種類と条件、採択率の高い申請のコツ、低金利融資制度の活用法、無料相談機関の使い方、そしてIT導入補助金による業務効率化まで、公的支援制度を最大限活用する方法を解説します。これらの制度を賢く利用することで、限られた資金での事業展開や設備投資、デジタル化などを実現し、競争力を高めることができます。

個人事業主向け補助金・助成金の種類と申請条件

個人事業主が活用できる主な公的支援制度を確認しましょう。

| 制度名 | 補助金額 | 補助率 | 申請時期 |

|---|---|---|---|

| 小規模事業者持続化補助金 | 最大250万円程度 | 2/3〜3/4 | 年数回の公募 |

| IT導入補助金 | 最大450万円 | 1/2〜3/4 | 年複数回 |

| 創業補助金(自治体別) | 50万円〜300万円 | 1/2〜2/3 | 自治体により異なる |

| ものづくり補助金 | 最大4,000万円程度 | 1/2〜2/3 | 年数回 |

採択のポイントは「事業の将来性」「具体的な実行計画」「地域経済への貢献」の3点です。申請書類は専門用語を避け、数値目標を明確に示すことが重要です。中小企業庁の公式サイトで最新情報を定期的にチェックし、早めの準備を心がけましょう。

小規模事業者持続化補助金の申請方法と採択されるコツ

小規模事業者持続化補助金は、個人事業主に人気の高い制度です。採択のコツを押さえておきましょう。

申請は、商工会議所や商工会の指導を受けながら進めることをおすすめします。過去の採択事例を参考にしたり、事前に経営相談を受けたりすることで、採択率を高められます。書類作成は時間がかかるため、公募開始の1ヶ月前から準備を始めるのが理想的です。

創業支援・資金調達:日本政策金融公庫の融資を受けるための方法

日本政策金融公庫は、個人事業主向けの低金利融資を提供しています。主な制度と特徴を理解しておきましょう。

| 融資制度 | 融資限度額 | 金利 | 返済期間 |

|---|---|---|---|

| 新創業融資制度 | 3,000万円 | 年2.0%前後 | 設備15年、運転7年 |

| 経営改善資金 | 2,000万円 | 年1.2%前後 | 設備10年、運転7年 |

| 生活衛生貸付 | 7,200万円 | 年1.0%〜 | 設備20年、運転7年 |

融資審査では「実現可能性の高い事業計画」「返済能力の証明」「自己資金の準備(総事業費の10%以上が目安)」が重視されます。創業計画書は数字の根拠を明確にし、面談では熱意と実現性をアピールしましょう。融資申請から実行まで約1ヶ月かかるため、余裕を持ったスケジュールで進めることが大切です。

無料で相談できる支援機関:商工会議所や中小企業支援センターの活用法

個人事業主の強い味方となる無料相談機関を積極的に活用しましょう。

効果的な相談のためには、「現状の課題」「相談したい内容」「これまでの取り組み」を整理しておくことが重要です。相談後のフォローアップにも対応してくれるため、継続的な相談を通じて問題解決を図れます。事前予約や相談可能な時間帯を確認し、積極的に利用していきましょう。

デジタル化支援:IT導入補助金を活用した業務効率化

IT導入補助金を活用すると、業務効率化に必要なツールを導入しやすくなります。

申請のポイントは「導入による業務改善効果の明確化」「費用対効果の説明」「導入後の活用計画」です。ITベンダーと連携して申請書類を作成することで、採択率が高まります。今すぐ支援制度を活用して、事業の成長基盤を強化しましょう。

まとめ

この記事をお読みいただき、ありがとうございました。個人事業主として独立する道のりには多くの手続きや準備が必要ですが、一つ一つ着実に進めることで、あなたの事業目標を実現できる環境が整います。本記事では、独立までの具体的なロードマップと、成功に導くビジネス戦略について詳しく解説してきました。特に重要なポイントを改めて整理しておきましょう。

- 開業届の提出は開業から1ヶ月以内が基本で、青色申告承認申請は開業から2ヶ月以内に行う

- 副業収入が年間20万円を超えると確定申告が必要となり、青色申告を選択すれば最大65万円の特別控除が受けられる

- 従業員を雇用する場合は労働保険や社会保険の加入が必要で、専門家への相談を検討すべき

- 法人化は年間所得が800万円を超えるタイミングで検討し、社会的信用や税制面でのメリットを比較する

- 公的支援制度や補助金を積極的に活用し、無料の相談機関も最大限に利用する

個人事業主として成功するためには、適切な手続きと計画的な準備が欠かせません。本記事で紹介した内容を参考に、自分に合ったペースで着実に独立への道を歩んでいきましょう。事業の成長段階に応じて必要な支援を活用し、ワークライフバランスを保ちながら、持続可能なビジネスを構築していくことが重要です。あなたの個人事業主としての新たなスタートが、素晴らしい成功へとつながることを心より願っています。

コメント